【NOW健康 陳如頤/台北報導】疾管署資料顯示,今年累積7例境外移入瘧疾病例,1例重症為60多歲本國籍男性,2月下旬參加旅行團至中西非旅遊,3月21日返台後出現全身倦怠、噁心嘔吐、腹瀉、黃疸等症狀至診所就醫,3月25日因不適症狀加劇,且出現畏寒、尿量減少等症狀,緊急就醫,通報檢驗確認感染惡性瘧。

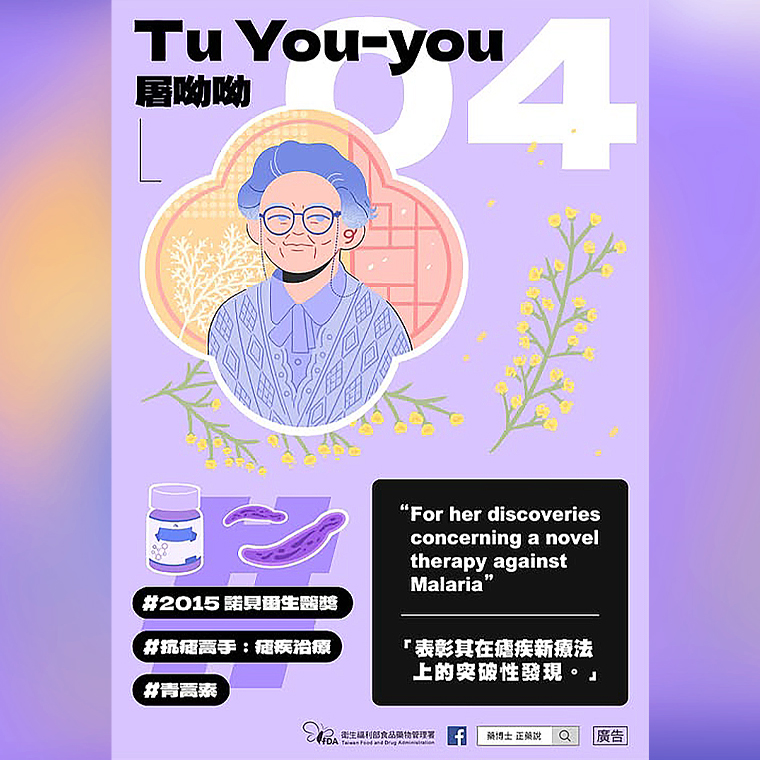

諾貝爾獎肯定! 中國科學家以青蒿素改寫瘧疾治療史

「藥博士 正藥說」於臉書貼出衛教訊息,文中指出,瘧疾是一種古老的傳染病,甚至在西元前2世紀的中國古籍中就有記載,這是由瘧原蟲(Plasmodium)引起,透過受感染的雌性瘧蚊(Anopheles) 叮咬傳播,感染肝臟和紅血球,導致反覆發燒、寒顫、頭痛、嘔吐,嚴重時可能引發貧血或多重器官衰竭。

奎寧(Quinine)是歷史上第1種被廣泛使用的抗瘧藥物,來自南美洲的金雞納樹(Cinchona)。然而,瘧原蟲對奎寧逐漸產生耐藥性,促使科學界尋找新的抗瘧藥物。

20世紀中葉,中國科學家屠呦呦帶領團隊研究傳統中藥,尋找新療法。她從東晉醫學典籍《肘後備急方》 中得到靈感:「青蒿一握,以水二升漬,絞取汁,盡服之」,發現黃花蒿(Artemisia annua )具有對抗瘧疾的效果。

屠呦呦研究團隊採取低溫乙醚萃取法,成功分離出「青蒿素」(Artemisinin),這一發現為抗瘧治療帶來革命性突破,因此獲得2015年諾貝爾生理醫學獎。

▲屠呦呦研究團隊採取低溫乙醚萃取法,成功分離出「青蒿素」(Artemisinin),為抗瘧治療帶來革命性突破。(圖/取自「藥博士 正藥說」臉書粉絲專頁)

認識瘧疾、全球疫情與台灣防護措施 注意境外移入風險

世界衛生組織(WHO)建議,採用青蒿素聯合療法(Artemisinin-based Combination Therapy, ACT),與其他抗瘧藥物合併使用,以降低耐藥風險。從金雞納樹的奎寧到青蒿素的發現,人類透過傳統醫學與現代科學的結合,找到了對抗瘧疾的關鍵武器。屠呦呦的研究,不僅開創了瘧疾治療的新時代,也拯救了無數生命。

台灣自1965年起根除瘧疾,但世界上仍有許多瘧疾疫區,主要分布於非洲、中南美洲、東南亞、南亞及部分大洋洲國家。如前往這些地區旅遊,仍須注意瘧疾風險。

疾管署統計,近19年來(2007至2025)累計194例確定病例,均為境外移入,感染地區以非洲國家為多,檢出病原體以惡性瘧為主,其次為間日瘧。該名60多歲本國籍男性重症患者即感染惡性瘧,正是參加中西非旅行團,返國後出現典型瘧疾症狀,例如,倦怠、噁心嘔吐、腹瀉、黃疸等。

疾管署呼籲,民眾前往瘧疾流行地區,請至少於出國前1個月,至國內旅遊醫學門診諮詢,並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物;旅遊期間務必穿著淺色長袖長褲,塗抹政府機關核可的防蚊藥劑,儘量安排住在有紗門紗窗的房舍。

返國後如出現疑似症狀應儘速就醫,並提供醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊,以做為診斷與治療參考。

# 首圖來源/Freepik

更多NOW健康報導

▸亞健康占7成!你身體不舒服恐是機能失衡? 1招助改善

▸經常後腳跟痛? 復健科醫師教你7招緩解足底筋膜疼痛