關鍵字:人工膝關節置換術

-

重拾膝利人生!拯救膝關節退化 半人工膝關節詢問度高

健康養生 / 生活保健5136原則上,如果患者韌帶完好無受損、沒有嚴重骨質疏鬆,又希望破壞組織較少、傷口小、且期望行走能愈自然愈好,就可以考慮牛津半人工膝關節手術,雖然跑步、跪坐仍有所限制,但能進行快走且蹲下的角度較大,目前能做到膝蓋彎曲最大限度約140、150度,是全人工膝關節無法達到的程度。 -

關節退化換全人工膝關節? 條件符合可選半人工膝關節

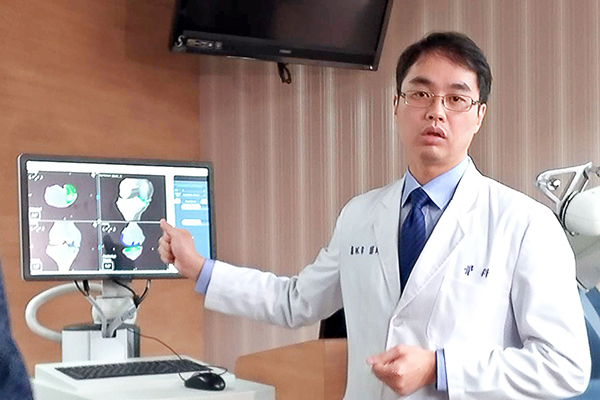

健康養生 / 生活保健7331人工膝關節置換術主要是把受損的膝關節移除,換上人工關節,以減輕疼痛並恢復行動能力。梁峻銘院長說明,全人工膝關節和半人工膝關節的差別在於,全人工膝關節會放置1塊完整墊片,直接固定在脛骨元件上,重新設定角度、排列下肢活動關節;半人工膝關節僅置換受損部分的關節軟骨。牛津半人工膝關節放置仿人體半月板的活動式墊片,可前後滑動,重新打造可活動式的關節面,有助於恢復關節自然彎曲角度,符合人體工學。 -

人工膝關節置換手術 採改良型股內側下切法不傷害肌肉

健康養生 / 生活保健6494梁峻銘院長遠赴日本,隨知名關節重建專家平中崇文進修,習得MUVA(Modified Under Vastus Approach)改良型股內側下切法。這種手術方式如同「庖丁解牛」,從最內側的股內側肌邊緣,「溫和地」將股四頭肌與內側肌群分離以進行人工膝關節置換。相較於傳統手術方式,這種新技術可完整保留肌肉、幾乎零損傷,能夠完整縫合關節囊,保留關節液和韌帶,且出血量控制在50c.c.以內,大幅降低術後不適感,加快術後復健進程,進而縮短手術的恢復期。 -

換人工關節竟染蜂窩性組織炎! 植入這物有效控制感染

健康養生 / 老年照護4600依據衛福部統計,台灣平均每年約有1萬5千人次置換人工膝關節,年齡分布在60至70歲,林宗立醫師指出,人工膝關節置換是老年人普遍且成熟的手術,成功率極高,但偶爾還是會有術後感染的可能性,發生率約1%;發生感染主要症狀包括膝關節疼痛、傷口紅腫、竇道化膿及蜂窩性組織炎久病不癒等,若延遲正確治療造成必須反覆手術與拔除人工關節,嚴重者導致關節功能永久喪失。 -

長者最怕骨刺、骨鬆和關節炎 醫:從日常預防保養做起

健康養生 / 老年照護4083若要預防骨刺發生,應避免長時間重複性地使用關節,定期休息、適度運動、保持健康的體重,避免體重過重對關節產生額外的壓力,必要時使用支撐性工具,如鞋墊、護具等,可減少關節的壓力,藉此減少骨刺的發生;倘若出現骨刺,常見疼痛不適感、腫脹或活動範圍受限等,依據診斷結果可使用非類固醇消炎藥物、止痛藥或其他抗發炎藥物來緩解疼痛,也可以透過物理治療幫助減輕疼痛,改善關節功能,嚴重者則可能需要透過手術切除骨刺,以修復受損的關節組織。 -

50歲以上近5成患退化性關節炎 換人工關節非唯一解方

健康養生 / 老年照護4900許多老人家罹患退化性膝關節炎,可能會出現膝關節疼痛、僵硬、變形等症狀,除了活動受限,走路時下肢也會不時感到疼痛,即便經過復健及服用口服藥止痛,效果仍然有限,許多人聽見醫師建議接受人工膝關節置換術,心裡難免會怕怕的,擔心術後成效。醫師提醒,術前應多聽第2意見,經過醫師評估後,再選擇適合自己的醫療方式。 -

難行走到健步如飛 人工關節置換術後通「電」大幅減痛

醫藥衛生 / 常見疾病3544為了找到更有效且更無副作用的方法,搜尋了資料文獻,發現定頻微電流(Frequency specific Microcurrent,FSM)治療,對於術後傷口的腫脹及止痛有很大的治療效果,而且能夠很快緩解發炎因子的生成,因此將此治療方式用於人工膝關節置換手術的病人,發現有很大的功效。 -

發生退化性關節炎 一定要動手術嗎?

醫藥衛生 / 醫院情報4818隨著時間推進人體的老化,膝關節軟骨也逐漸退化磨損,許多中老年人必須置換人工膝關節。台灣每10個70歲以上的長者,就有7個飽受退化性膝關節炎所苦,雖然並不會馬上致命,但疼痛卻嚴重影響日常生活。