關鍵字:大腸息肉

-

預防大腸癌 醫師建議從這7招做起

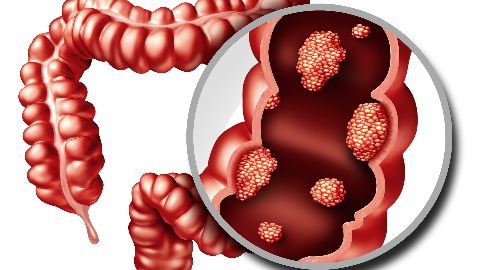

癌症新知 / 腸癌4389馬偕醫院大腸直腸外科資深主治醫師楊靖國表示,大腸瘜肉為大腸癌的前兆,大多數的大腸癌都是由腺瘤性瘜肉癌化而來;一旦發現建議及早切除以絕後患,能夠有效預防大腸癌的發生。 -

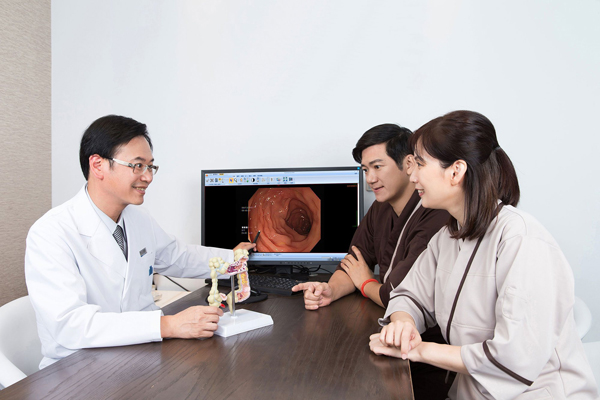

少年血便不止送急診 大腸鏡檢查出幼年型息肉

健康養生 / 生活保健4306台大醫院新竹分院小兒部醫師陳和昇表示,兒童及青少年時期發現的息肉,超過95%以上是幼年型息肉。幼年型息肉病理報告為缺陷瘤(hamartoma),多為良性,其症狀多是無痛的鮮血便,在全段大腸都可能發生,但好發於左側大腸,大部分位於直腸乙狀結腸,有些醫師會利用乙狀結腸鏡檢查,若沒有發現病灶且持續有血便,建議患者應接受完整大腸鏡檢查。 -

健康檢查做了沒? 專家告訴你多久做一次健檢

健康養生 / 生活保健287健康檢查應該多久做1次呢?1年1次?還是2、3年1次?台大健檢中心主任邱瀚模接受媒體採訪時建議,3年做1次。不過,聯安健診機構聯安診所鄭乃源指出,多久做1次應該依照個人身體狀況,不能太過武斷。 -

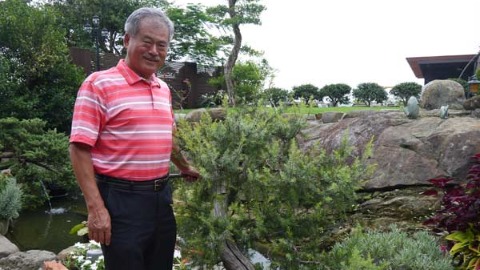

大腸癌高風險家族 一家4口均有大腸息肉

癌症新知 / 腸癌5086平時飲食正常、沒有肥胖問題,也沒有抽菸習慣,一對不到40歲的姊弟偕同做無痛胃腸鏡,沒想到均有3至4顆的腺瘤性息肉!其中,姐姐有顆約1.2公分息肉,切片結果為原位腺癌,所幸尚未侵犯至黏膜下層,如果再晚1、2年才發現,恐將形成癌症。 -

別再逃避!家族有腸癌病史 記得做大腸鏡檢查

癌症新知 / 腸癌4575書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示,根據國健署統計,罹患大腸直腸癌的人數逐年增加,大腸直腸癌的危險因子包含:有家族或遺傳性因素(如家族性大腸息肉症等);有腺瘤型息肉病史;一等親(父母及兄弟姊妹)中患有大腸癌或進階型腺瘤;曾罹患慢性發炎性大腸疾病;常攝取紅肉或脂肪,平時活動量低,肥胖,有吸菸或喝酒習慣者;風險隨年齡增加而上升,好發於50歲以上的中老年人。 -

腸癌發生率居高不下 中西醫合併抗癌成顯學

癌症新知 / 腸癌4467大腸癌患者普遍為多食蛋白質、高脂肪、高膽固醇、低纖維且缺少運動。大腸癌初期少有症狀,當患者感到腸道阻塞、便秘或出血時,多已是末期。人生中醫診所院長楊永榮博士表示,當便血或大便中帶有黏液、排便習慣改變、便秘與腹瀉交替出現、大便變細、總有便意、腹痛、腹脹、體重減輕、胃口變差、貧血或長期痔瘡出血不止,尤其是便血中帶有黏液時,應立即請醫師作進一步檢查。 -

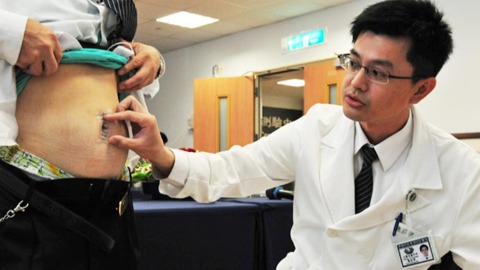

單孔腹腔鏡切除大腸癌 傷口小復原快

癌症新知 / 腸癌4294台北慈濟醫院大腸直腸外科主任蕭光宏醫師表示,單孔腹腔鏡手術治療大腸癌,開刀傷口則可縮小到三、四公分,卻能成功擴大多種手術器械的活動範圍,能同時精確切除大腸直腸癌與肝腫瘤病灶。

-

提升氣化能力 減少腫瘤息肉發生

醫藥衛生 / 中醫養生176人體需要營養,更需要水氣。李深浦中醫師指出,人吃下食物,經過胃部消化後,進入小腸分解吸收大部分的營養成分,最後營養吸收殆盡的槽粕則進入大腸,吸收水份。因此,小腸掌管營養的化學,大腸掌管水氣的化學。