關鍵字:幽門桿菌

-

女童鼻血不止四肢出現紅斑與瘀青 紫斑症嚴重恐奪命

醫藥衛生 / 醫院情報4421中國醫藥大學兒童醫院兒童血液腫瘤科蘇旻昱醫師說明,免疫性血小板低下紫斑症(簡稱ITP)是因人體的免疫系統誤將血小板辨識為外來物質,其所產生的抗體破壞血小板,影響血小板的生成使得數量低下(正常數量為150,000至400,000/ul),無法凝結紅血球從微血管滲漏出來,而造成皮膚或黏膜的出血症狀。 -

上背疼痛可能是慢性胃炎造成! 長期忽視恐惡化成胃癌

醫藥衛生 / 醫藥話題5819書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初說明,個案張先生發生了轉移痛,胃神經與上背肌肉使用同一個通道也會有重疊,當胃部有疼痛訊號時,有時大腦會誤認上背部疼痛,特別在尖胛骨中間部位,有時不舒服比腹部還明顯,因此很容易讓胃病患者忽略,以為是肌肉筋骨痠痛,胃病卻一直沒有得到治療,疾病越來越嚴重。 -

老是胃脹、胃痛吃不下 你以為消化不良可能是胃癌末期

癌症新知 / 胃癌5009日本大學醫院(日本大学病院)消化器病中心醫師池原久朝表示,胃癌初期是在胃壁內表層黏膜的異常細胞,接著不斷越深越廣增殖,根據不同深度可稱做4種型態,發展到最後變成革囊胃(或稱皮革胃),由於早期癌細胞在胃黏膜,不會聚集在1塊,而是像沙粒般廣範圍分布,因此早期發現有一定困難度。 -

近半數成年人曾染幽門螺旋桿菌 常見檢測方式有3種

醫藥衛生 / 常見疾病2874蕭敦仁說明,幽門螺旋桿菌或幽門桿菌(學名Helicobacterpylori)屬於革蘭氏陰性、微需氧的細菌,能躲過強烈胃酸的攻擊,生存於胃部及十二指腸內。其傳染途徑為糞口傳播,一旦感染後會導致發炎,引發潰瘍,甚至可能發展成胃癌。 -

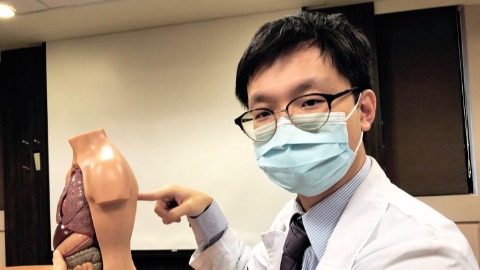

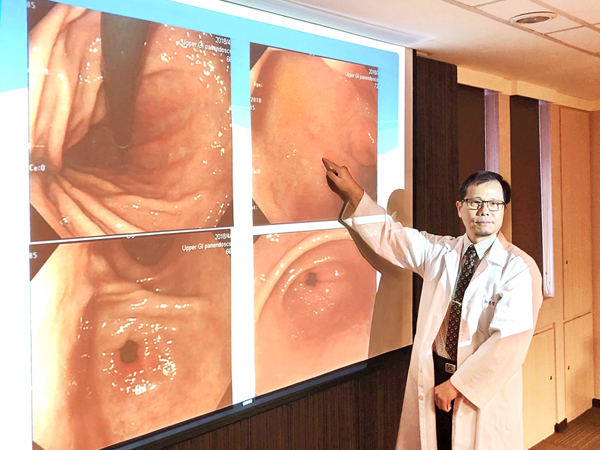

幽門螺旋桿菌不追蹤治療 再次檢查竟成胃癌後悔莫及

癌症新知 / 胃癌3991北投健康管理醫院副院長梁程超指出,此案例除感染幽門螺旋桿菌未積極接受除菌治療之外,受檢者平日飲食偏愛吃重鹹、醃漬物,也提高了罹患胃癌的風險。台灣近年來因飲食衛生環境改善,感染幽門桿菌的盛行率大幅降低,大多數已感染患者沒有症狀,約有15%機率會形成為胃或十二指腸潰瘍,相對也會提高罹患胃癌的機率。 -

胃癌全球死亡率排名第3 癌前除菌可減少8成

癌症新知 / 胃癌4731台灣消化醫學界成功主辦2019亞太消化系醫學會單一主題會議「篩檢及根除幽門桿菌以預防胃癌之現有證據及亟待解決之議題」,會議結束後,台大醫院副院長吳明賢與台大醫院內科部教授劉志銘籌劃胃癌預防的全球共識會議,國內外30名學者專家齊聚一堂,擬定共識。 -

男子長期貧血又腹脹 原來是胃幽門螺旋桿菌在作怪

醫藥衛生 / 常見疾病4341書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示,慢性貧血的原因與血球原料吸收不足、體內造血、血球溶血、血球流失有關,如果感染幽門桿菌,就會造成血球流失及血球原料吸收不足的問題,進而引發貧血。胃幽門螺旋桿菌是1種在人體胃內的微生物,人體受此菌感染後通常會終身帶菌,引發慢性發炎,最常見的症狀為胃炎,也可能引發全身慢性發炎,則造成免疫反應。 -

在家用餐懶得公筷母匙 成幽門桿菌感染溫床

醫藥衛生 / 常見疾病2951腹痛是張家成員的共同困擾,40多歲張媽媽經常上腹劇痛,念國中的兒子也常鬧胃痛,至醫院檢查發現都罹患胃炎及胃潰瘍,而致病原因都是感染幽門桿菌。醫師指出,許多人在外用餐習慣公筷母匙,但回到家就懶得遵守,忽略自家人也會相互傳染幽門桿菌。