關鍵字:感測器

-

「北醫精準健康日」創意競賽 多款作品新穎有趣又實用

健康養生 / 健康新知2368台北醫學大學日前舉辦「北醫精準健康日」,首度結合醫學工程學院、醫學科技學院與跨領域學院,3院攜手舉辦創意競賽,其中「耳目醫新BioMed」為全國最大生醫創新創意競賽。今年共有來自北醫、陽明交大、清華、中央等校的學生新創團隊提案參與,作品涵蓋AI、憂鬱症,以及整合牙齒矯正與治療呼吸中止症的醫材等主題,表現精彩。 -

運動可延長壽命? 美研究:每日增加10分鐘運動防死亡

醫美減重 / 運動健身3047想要健康的長命百歲嗎?現在有研究發現,每天僅需增加10分鐘的強度步行運動,就能延長壽命活得更久,研究發表在《美國醫學會期刊內科雜誌》(JAMA Internal Medicine)。 -

為協助患者復健 北市聯合醫院引進能上下肢訓練機器人

醫藥衛生 / 智慧醫療2942台北市立聯合醫院陽明院區引進高科技智能上肢與下肢訓練機器人,協助神經損傷患者復健治療。 -

非接觸生理感測器 降低院內感染風險提升病房科技力

醫藥衛生 / 生醫產業2864面對新冠肺炎未來有可能常態化,隔離遠端監測成為醫療院所的必備技術,新光醫院利用非接觸生理感測器,醫護人員不需要進入隔離病房,就能夠監控病人體溫、心跳、呼吸等資訊,一旦系統發現異常提出警告,醫護人員就能調閱過去60分鐘內的資訊,判斷病情資訊更全面。 -

防疫期間少出門 每隔30分鐘起身走一走可遠離憂鬱

醫美減重 / 精神健康3246桃園療養院兒童精神科醫師陳質采指出,從公衛角度而言,通常認為增加年輕人的活動主要是為了身體健康,例如提高協調技巧或骨骼強度,卻很少注意到運動對心理健康也有實證的效益。另外,輕度活動一般是指在日常生活中經常進行的活動,如隨意走動(購物、在家裡或學校走來走去)、鋪床、進餐,準備食物、帶狗散步、園藝和洗碗等。雖然這些類型的活動較為可行但因缺乏結構,此研究也提供了防治青少年憂鬱症具體可行的方向。 -

調節細胞氧化壓力 這些神經退化性疾病可望得救

醫藥衛生 / 常見疾病3242一般來講,常見神經退化性疾病包括了巴金森氏症、阿茲海默症、失智症、小腦運動失調症、漸凍人、舞蹈症、記憶障礙、腦白質病變、退化性脊椎關節炎等。研究團隊未來將擴大研究範圍,希望這項療法也能適用在其他常見神經退化性疾病。 -

耳溫槍銷量隨疫情水漲船高 少1套可能增加感染風險

健康養生 / 消費生活3950體溫是以紅外線(熱輻射)形式散發出去,利用耳溫槍偵測耳膜所產生的紅外線溫度,透過溫度的高低變化,使耳溫槍感測器產生電訊號,再經由放大、處理及訊號轉換,最後才顯示溫度。 -

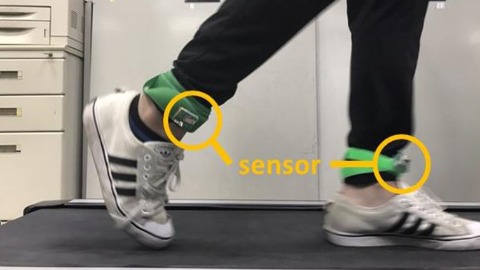

新科技預防老人跌倒 「步態分析」先找出高危險族群

健康養生 / 老年照護4041國立成功大學醫學院附設醫院復健部主治醫師連偉志表示,衰弱的老年人為跌倒高風險族群,一旦跌倒,就會增加失能及死亡的風險。在成大醫院斗六分院時觀察復健科門診就診名單,發現病患年齡總和,要比台南總院門診明顯高了不少,顯示雲嘉南及偏鄉地區高齡患者人數更多。如何找出高風險族群,並適時介入達到有效預防老人跌倒,將是老年社會的重要課題。