關鍵字:氣候變遷

-

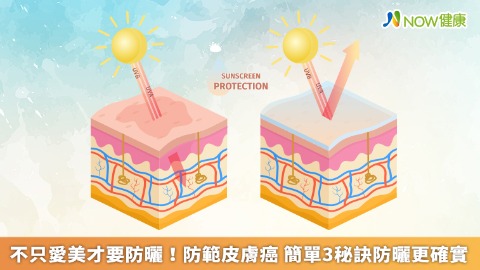

不只愛美才要防曬!防範皮膚癌 簡單3秘訣防曬更確實

醫美減重 / 彩妝保養2601只有愛美的人才需要做好防曬?或是擦了防曬油就可以出去亂跑,彷若幫皮膚吃無敵星星?大錯特錯。國內外的研究發現,全球暖化,氣候變遷日趨嚴重,結果造成大氣層中臭氧層嚴重耗損,使得照射到地表的紫外線相對增加,人類較以往更容易產生皮膚癌(括基底細胞瘤,黑色素細胞癌)。 -

我又失眠了!文明病纏身好痛苦 這些健康問題不容忽視

健康養生 / 話題懶人包3465《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「文明病」話題的網路聲量表現,帶您了解網友熱議的十大文明病網路聲量排行。 -

賞花後打噴嚏、流鼻水、眼睛癢 當心恐確診「1疾病」

健康養生 / 生活保健3010國泰醫院暨內湖國泰診所耳鼻喉科主治醫師尹丹桂表示,花粉症是過敏性鼻炎的一種,隨著季節而發作,在國外又俗稱「hay fever」,「乾草熱」或「花粉熱」。花粉症的高峰期是每年2-4月花季的時候;但在其他季節或地區都可能發生,而且不是只要會開花的植物的花粉才會引起過敏,有些樹或草甚至農作物繁殖的季節,也會散發出大量孢粉。 -

秋冬季節溼疹反覆發作! 肝功能不佳恐增加治療困難度

醫藥衛生 / 中醫養生7672鄭愛蓮說明,這類患者想要治療溼疹,需連同肝氣調理,方能根本治療溼疹,並修復受損的肝臟。首先第1步就先從睡眠開始調理,從中醫的觀點來看,晚間11點至凌晨1點是經絡運行至膽經的時段,凌晨1點至3點則是肝經的運行時段。肝與膽表裡相通,會相互影響身體的修復結果,因此晚間11點至3點這段黃金時間是最適合透過睡眠來讓身體排毒、解毒、修復的。 -

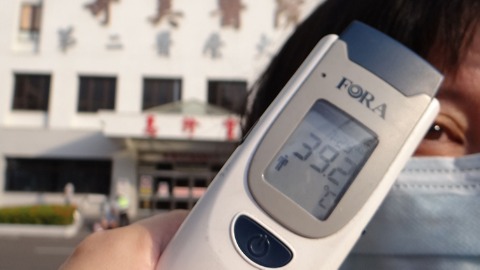

全球暖化每年溫度持續攀升 中暑恐致死這類人更需防範

醫藥衛生 / 保健專欄371433歲阿榮(化名),從事地下工程的工作,環境悶熱無風,8月份某日艷陽高照下,阿榮身體感覺不適,不久後被同事發現失去意識倒在地上,緊急送至奇美醫學中心急診室。阿榮於急診室時,體溫高達41.6度C,昏迷指數3分,給予急救(包含:插管、輸液補充、積極降溫),並維持生命徵象穩定。而後阿榮轉入加護病房,但因中暑造成肺部、心臟、腎臟、肝臟、肌肉以及瀰漫性血管內凝血等多重器官衰竭,於10天後死亡。 -

工商界企業春酒聯誼 何修榕盼兩岸經濟交流提升競爭力

健康養生 / 消費生活2683該春酒聯誼有各界人士參與,包括台北市副市長黃珊珊、立法委員鄭天財、羅明才、鄭正鈐、台北市議員王欣儀、林國成、前總統府副秘書長暨馬英九基金會執行長蕭旭岑,以及工商業界企業主到場,是1年1度跨領域政商交流盛會。 -

開車時發生心肌梗塞怎麼辦? 保命「2動作」降死亡率

醫藥衛生 / 保健專欄2794國民健康署王英偉署長表示,有三高(高血壓、高血糖及高血脂)者若突然出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀,而更年期女性則可能出現氣喘、背痛等非典型症狀,或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆,須立即「打119快就醫」,千萬別硬撐錯失黃金治療期而造成遺憾。

-

天氣入秋還是可能熱傷害 室內、戶外補充水分都不能少

健康養生 / 生活保健2557熱傷害並非都發生在戶外或大太陽底下,部分也可能發生在室內。熱傷害泛指人體因體內熱累積導致的各種身體損傷,任何人都有可能發生,其中又以嬰幼兒、65歲以上長者、慢性病病人、服用藥物、戶外工作或密閉空間工作者為高危險群,因此再次提醒需注意預防和及時治療。