關鍵字:血壓值

-

醫建議降壓6守則!高血壓病友可吃這物 維持血壓穩定

健康養生 / 心臟血管2889國人平時吃得好、重口味,又缺乏運動,導致高血壓患者越來越多,根據公衛界估計高血壓病友超過5百萬,成為人數最多的疾病。許多上了年紀的人認為,吃低鈉鹽可以預防血壓惡化,這是真的嗎?高血壓學會理事長、台大醫院內科教授、心臟內科主治醫師王宗道表示,低鈉鹽不僅提供鉀,且鈉含量只有食鹽的一半,對高血壓患者來說是不錯的替代品。 -

入冬好發心血管疾病血壓愛顧 每次量血壓記得要測2遍

健康養生 / 心臟血管3797血壓不是固定的數值,會隨著時間、情緒、季節有些許變化,正常血壓值應等於或小於120/80mmHg,當血壓達130/85 mmHg即有偏高情形,140/90 mmHg以上就代表有高血壓,而且高血壓可能造成很多後遺症,會影響到腦部、心臟、腎臟和眼睛等。 -

腎動脈交感神經阻斷術新療法 高血壓治療不再當藥罐子

健康養生 / 心臟血管3001台北慈濟醫院心臟血管科劉冠良醫師經評估腎動脈狀況後,建議黃先生接受新式治療法「腎動脈交感神經阻斷術」,術後兩天即可出院。而後,黃先生得到良好的控制,只需要比以前少的藥物,即能順利將血壓維持於理想值,配合良好的飲食及規律作息,生活品質明顯改善。 -

血壓多少才正常?如何預防高血壓? 圖解高血壓懶人包

健康養生 / 話題懶人包4578首先,什麼是血壓呢?古代常有戰爭,想要在戰爭中打敗騎兵隊,對手會將長矛指向奔跑的馬,企圖撂倒壯碩的馬。當馬兒倒下,隨後再補上一刀,拔出後人們注意到,血整個像噴泉般往上噴的好高。這時,人們就想到:「哇!血在體內流動,是有很大的力量的。」這就是大家注意到「血壓」的開始。 -

常失眠、睡不好恐致高血壓! 醫師揭露「自殺式睡眠」

醫藥衛生 / 保健專欄2502臺北市立聯合醫院中興院區中醫科主治醫師林在裕指出,高血壓是內科常見疾病,高血壓伴隨失眠的現象也越來越普遍,甚至有些高血壓病人第一次就診就是因爲失眠。 -

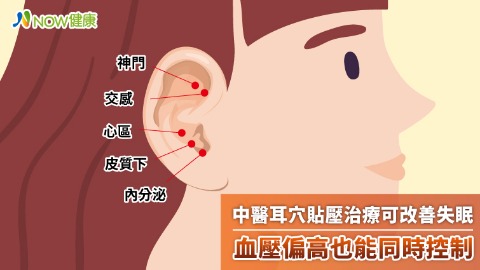

中醫耳穴貼壓治療可改善失眠 血壓偏高也能同時控制

醫藥衛生 / 保健專欄3944台北市立聯合醫院中興院區中醫科主治醫師林在裕指出,高血壓是內科常見疾病,高血壓伴隨失眠的現象也越來越普遍,甚至有些高血壓病人第1次就診就是因爲失眠。 -

高血壓都是吃出來的! 5飲食地雷少碰為妙

健康養生 / 心臟血管2689至於已經被判定為高血壓的患者,根據國民健康局2007年的調查,高血壓患者中可以將血壓控制在目標範圍內的比例不高,僅約30,距離及格邊緣很遠。其實無法良好控制血壓,其中很大的原因在於生活型態沒有適當地調整,尤其是飲食習慣這個部分,沒有好好的吃、沒有吃對食物。 -

擺脫脂肪肝糾纏 胃腸肝膽科醫師提醒5大重點

醫藥衛生 / 常見疾病3047「飲食習慣絕對是形成脂肪肝的重要原因之一,因為脂肪都是我們自己吃進去的!」台北市營養師公會居家照護營養師程涵宇表示,控制飲食其實不難,只要把握好「多吃天然蔬果及低脂肉類」、「減低攝取糖分與飽和脂肪」兩大原則,就算是跨出了第一步。